前回の記事では僕の作品を作る制作環境、作詞、作曲について紹介しましたが、今回は編曲している内容について触れたいと思います。

AIはもう完璧な曲を作ってくれるのに、なぜわざわざ手を加えるのか? ただ純粋に僕は自分の好きな声で曲をリリースしたいと思ったのがきっかけですが、途中から少しでもオリジナリティを加えて生きたいと思うようになって編集をしています。

1. 楽曲の土台を整える:Stem処理とBPM/キー解析

Stem処理を行う

AIで出力された楽曲はもうすでに楽曲として成立しており、ほぼ完成しているのですが、僕はそこから楽曲を編集するので、Sunoで出力されたwavファイルをstem分離させます。

stem分離とは、音源を分割させる作業(ギターの音だけのファイル、ドラムの音だけのファイル、などのように分割する作業)なのですが、最近だとボーカルと伴奏くらいを分けるのはどんなシステムを使っても簡単にできるようになりました。

これを行うことでボーカルだけを変更するといった作業ができるようになります。

初期の頃はUVRというソフトを使って分離させていましたが、中盤ではripxDAWproというソフトを買ってそれを使っていました。

UVR

RipxDAW

このstem分離をうまくやれるかどうかで、楽曲のクオリティが左右されます。 初期の頃はうまく分離できないことも多かったので、色々頭を悩ませながらやってきました。

分離させてもハモリが消せないからボーカルの変更が大変だったり。 分離する過程で必要な音が消されたり。 ボーカルの音じゃないのに、音域が被ってるせいでボーカルのファイルに別の音が混ざったり。

これはお高いソフトのRipXを買ってもさほど改善されませんでした。

今となってはSuno上で細かく分離できるようになっただけでなく、音潰れもほとんどないクオリティになったので、クレジット消費が大量になりますがSUNOでstem分離ファイルを出力しています。

DAWに各種ファイルを読み込ませる

分離したファイルをDawに読み込ませるのですが、僕がやってるやり方は結構下準備がめんどくさいです。

楽曲のキーとBPMを調べる

キーについては以下のサイトにファイルを読み込ませて、表示されたキーを設定してます。

BPMも上記サイトの奴でだしてくれるんですが、20%程度の確率で0.5BPMずれている事があるので、あまり信用していません。

ですので、BPMを調べる時は以下のソフトを使っています。

ソフトを起動して楽曲をドラッグアンドドロップするだけで解析結果をだしてくれます。

ファイルを拍に合うように設置する

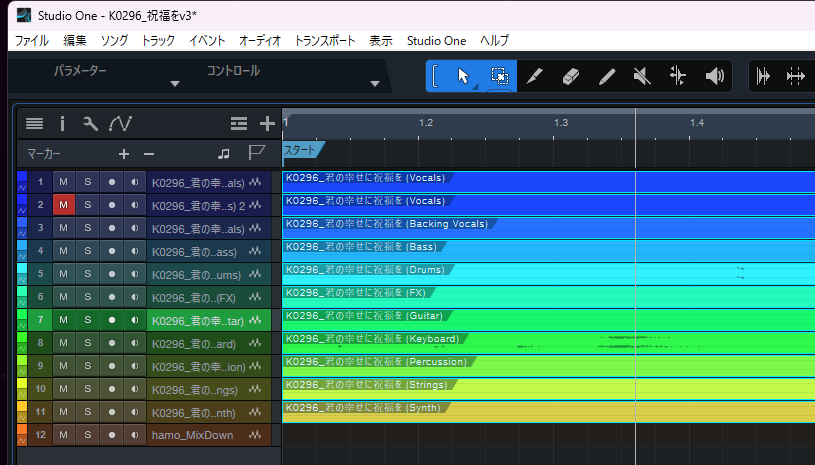

BPMとキーがわかったらそれをDAWに入力し、分離したStemファイルをStudio one(SynthesizerV2)に読み込ませます。

僕が使っているDAWはこれ

▼メトロノームに合わせてファイルを配置する

この際、ファイルを左端に合わせて設置すると、高確率で拍と一致してくれません。

DAWのメトロノームを流しながら、うまく拍が一致する場所に移動させます。

普通に読み込ませたらこんな感じになりますが、このままだと小節に対してズレています。

拍が合うところを探して超拡大して、可能な限り小節に合わせます。

これをやらないと、ボーカルの編集をするときに微妙に音源とボーカルがずれて歌う羽目になることがあって、すごくもやっとした仕上がりになってしまいます。

めんどくさいけど、ちゃんとやったほうが良い処理です。

2. ボーカルと音源の再構築

ボーカルを変更する

その次にボーカルを自分の所持しているボカロに変換する作業を行います。 合わせて歌詞が破綻していたり、ちょっと違うという場所はこの時点で変更します。 まずSynthesizerV2の編集画面を呼び出し、ファイルを右クリックしてオーディオをノートに変換するを押します。そうすると、一発で6割から9割がた一致したノートに変換されます。

当然このままやるととんでもないことになるので、歌詞をちゃんとあわせたり、拍に一致するようにノートの長さを変えたり、修正改変していきます。

歌詞の修正はほぼ間違いなく発生しますが、一括で変換せず、1ノートずつ確認しながら修正します。

そして楽曲の雰囲気にしっくりするボーカルを選び、パラメーターを変えながら全体を調整します。

声の質感なんかはソフトのボタンを捻るだけで声色を変えれますし、同じSynthesizerVの音源であれば、ボーカルの切り替えを行うだけで簡単に変更することができます。

ボカロだけでなく、音声合成システムを使って、歌声を使っていいよって言ってもらえた協力者さんの声を使って作ることも多いです。

使っている音声合成システムはこれ。

その後楽曲ごとに色々難がある箇所(発声が破綻している等)ができたりするので、そういう箇所を修正したり、リバーブかけたり、エフェクトをかけてみたりと色々して、ミックス、マスタリングの作業を行います。

曲によってやる内容は異なりますが、ハモリを別で作ってはめることもります。

音源の音を変更する

最近では楽器ごとのstemをそのまま使うのではなく、音源を使ってアレンジするなど、手間はかかりますが、試行錯誤し始めました。

やはり音源から出力される音と、stemで出力された音では僕の感覚から聞いても音の粒とか音質が違うなと思うからです。

かといって、全部が全部音源に変更すると、作業も膨大になり、また違う感じになってしまうので、塩梅よくできるようにしています。

今たまにやるのは、ベースの音を音源を使った音にしたり、ピアノを違う音色に変えたりする程度です。

3.最終仕上げ:ミックス・マスタリング作業

音の編集がおわったら、次はミックス・マスタリングという作業を行います。

ミックス・マスタリングでは、各パートに分けた音声のボリュームを全体的に調整する作業で、音楽を完成させる作業です。 マスタリングの工程でも僕はAIを使っています。

izotope社のozone11を僕は使っていますが、今は12が出ています。

また、このソフトには3バージョンあるのですが、知識が豊富な人以外は上位グレードに比べて安いElementで十分かなと思っています。

このプラグインを使うと、楽曲全体の音圧を簡単にあげてくれていい感じにしあげてくれます。

正直このミックス・マスタリングの作業は何回もしてますが、かなり難しいです。 正解がわかりません。

この作業については今も曲を作りながら勉強中ですが、とりあえずあとは微調整をして音源を完成させます。

最後に

【Special Thanks】

音声合成で声を使わせて頂いている、つなさん、めろうさん、373さん、harunoさん、poyuさんご協力ありがとうございます。

コメント